在全面推进乡村振兴的战略背景下,高校选派“第一书记”是帮扶乡村的一支外生力量,在产业兴旺、治理有效、生态宜居、乡风文明等方面发挥了独特作用,不断诠释“搭桥者”的意义。

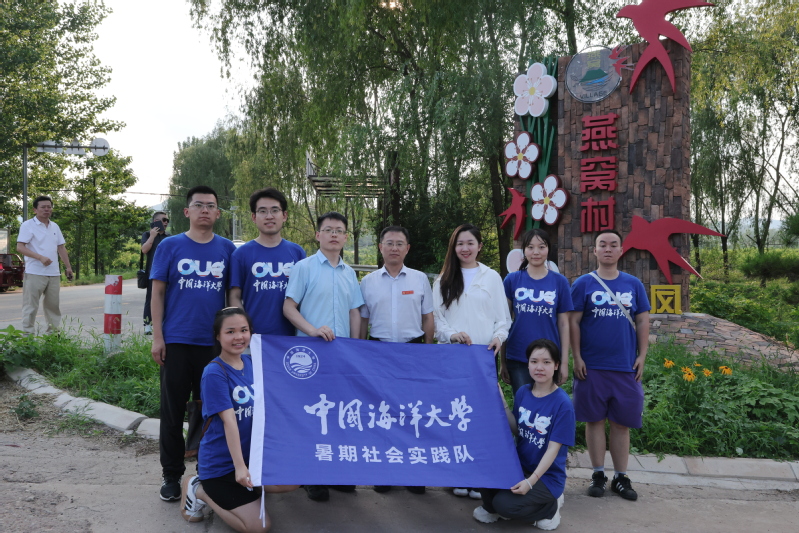

2025年7月6日至10日,马克思主义学院调研团(以下简称“调研团”)依托中国海洋大学2025年“乡村振兴”研究专项,奔赴山东省蒙阴县岱崮镇开展实践调研,聚焦高校选派“第一书记”推动乡村振兴的发力点与实践探索,旨在分析岱崮镇高校选派“第一书记”的典型案例,总结可复制、可推广的乡村振兴“岱崮经验”,为高校选派“第一书记”投身乡村振兴提供理论指引与实践范式。

本次调研由马克思主义学院副院长刘永祥、副教授李壮、团委书记高雅楠带队,中国海洋大学省派蒙阴县燕窝村“第一书记”贾林提供全程支持。

聚焦关键问题

——外源与内源的结构性矛盾

调研团抵达临沂市蒙阴县岱崮镇燕窝村后,与驻村“第一书记”贾林进行深入交流。贾林详细介绍了教育为本、引智汇力、强村富民、片区联动的工作思路与实践成效,也讲述了驻村一年半以来面临的多重结构性挑战。

通过贾林的分享,调研团认识到,燕窝村乡村振兴的瓶颈主要在于产业基础不稳和内生动力缺失,而高校选派“第一书记”大有可为。一方面,“第一书记”深入群众,确保各项帮扶措施“精准滴灌”,全过程引导产业转型升级;另一方面,高校帮扶力量以提升乡村自我发展能力为底层逻辑,最大程度避免“人才离村资源断线”的困局。

经深入交流,调研团成员不仅深刻感受到高校驻村干部的实干风采与赤诚情怀,更见证了校地合作模式在沂蒙老区这片热土上正在焕发的蓬勃生机。调研团始终坚持以问题为导向,通过精准诊断岱崮镇燕窝村的发展矛盾,进一步明确高校赋能乡村振兴须破解“资源-需求”链接失效和内生动力培育难题的核心任务。

探索发展路径

——蜜桃产业振兴与红色基因活化

近年来,岱崮镇持之以恒发展以蜜桃为主的果品产业,走出了一条“生态美、群众富、可持续”的特色果业发展之路。贾林驻村后,快速明确角色定位,聚焦巩固和发展燕窝村原有的蜜桃产业,引导产业转型升级,同时积极发掘燕窝村及周边村域的红色文化,推动驻村帮扶工作从“输血”向“造血”转型。

在贾林的引荐下,调研团与返乡创业大学生、“新农人”代表深入交流。燕窝村大学生运营抖音账号“好吃的桃”推广家乡蜜桃,在贾林指导下正积极申报全国大学生双创项目。团队成员深受其创业故事感染,现场助力拍摄农产品宣传片,让青春智慧与乡土情怀激情碰撞。在朱家庄,调研团向三位新农人“取经”。他们详细讲述了借力电商平台销售本地蜜桃的创业故事,分享了品牌打造、物流优化等实战经验。这些扎根乡土、玩转流量的电商达人,正用键盘链接全国大市场,让崮乡蜜桃香飘万里,为农副产品出村进城、降本增效提供了鲜活样本。

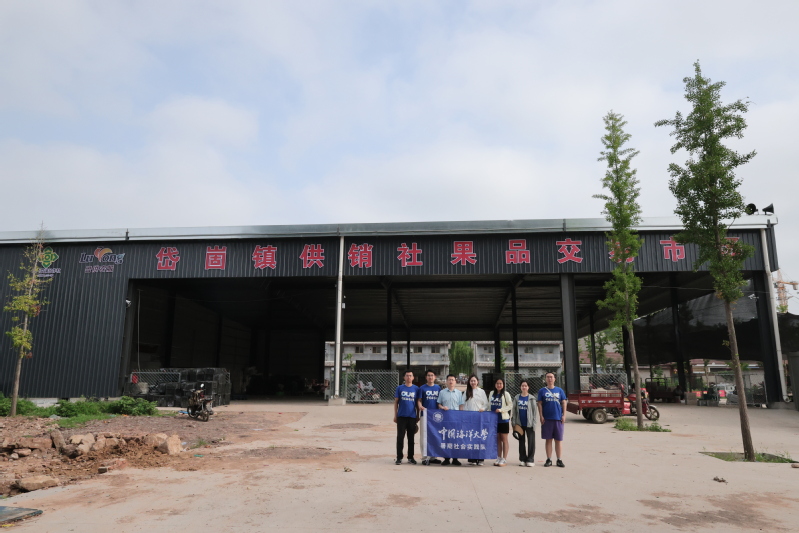

贾林带领调研团实地参观燕窝村蜜桃产销基地和果品交易市场。在果园,师生们体验蜜桃采摘,感受农业生产的辛勤与智慧;在分拣线,师生们参与打包、封箱流程,目睹成箱蜜桃通过网络发往全国。在果品交易市场,调研团与市场负责人、果农深入交谈,详细了解蜜桃的加工技术、销售渠道与产业效益。一车车满载的蜜桃,承载着村民致富的希望,也让师生们切身感受到这一支撑燕窝村发展的“甜蜜引擎”。

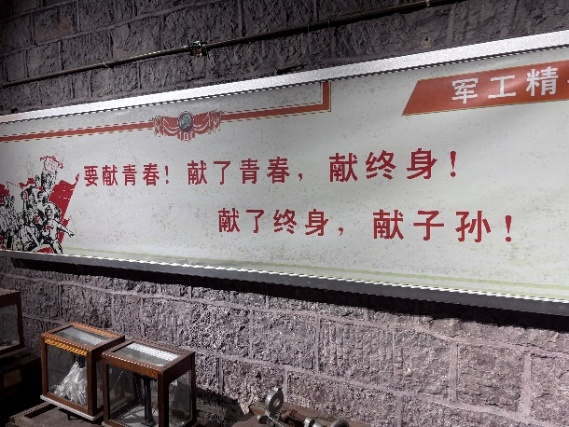

燕窝村及周边村域是山东“小三线”工业遗产的重要组成部分。在贾林的引荐下,调研团深入燕窝村、东峪村、公家庄、笊篱坪村,实地考察岱崮三线军工博物馆、村史馆及特色民宿改造示范点。博物馆内斑驳的机械设备、复原的生活场景,村史馆里珍贵的图纸、雕塑,生动再现了“三线建设”时期军民同心、艰苦奋斗的峥嵘岁月,为师生们上了一堂沉浸式的思政大课。

调研团看到,在“第一书记”的推动下,尘封的军工记忆正被创造性转化为鲜活的文旅地标。特色民宿改造示范点巧妙融合历史元素,有效激活了乡村文化基因,吸引游客、凝聚人心,成为驱动当地农文旅融合发展和乡村全面振兴的重要引擎。

探寻“岱崮经验”

——“三位一体”的高校乡村协同振兴范式

自 2024 年起,中国海洋大学积极选派“第一书记”驻岱崮镇燕窝村,通过“校地合作”精准引入教育、科技、人才等关键资源,实施电商培训、旅游规划、基层治理优化等赋能行动。调研团通过对岱崮镇燕窝村等地帮扶实践的深度剖析,总结了“智力+制度+治理”三位一体的嵌入式帮扶体系,为乡村振兴注入强劲动力。

在智力嵌入层面,聚焦“一老一小”重点帮扶群体,通过定期联系高校专家和学生团队,常态化开展教育帮扶,纾解乡村留守群体的智力痛点。在贾林的带领下,调研团实地走访留守儿童家庭,深入了解其实际困难,为孩子们送去书籍文具和生活用品。调研团还前往岱崮镇中心小学开展“第一书记山海小课堂”活动,团队成员结合专业所学与自身特长,链接晨光公益基金会乡村美育项目资源,为当地孩子们带来了生动有趣、寓教于乐的课程。

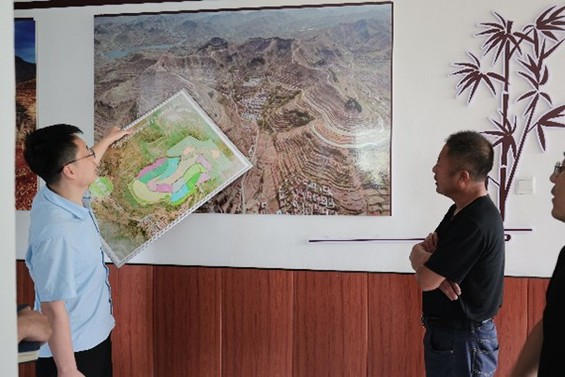

在制度嵌入层面,充分发挥高校选派“第一书记”的独特优势,协调并汇聚多方力量,共谋发展振兴,形成“共商共治”制度。调研团分别赴蒙阴县农业农村局、岱崮镇政府以及燕窝村两委开展专题座谈,聚焦党建引领乡村产业振兴的运作模式、长效利益联结及联农带农机制、生态产品价值转化、基础设施建设等关键议题,深入研讨蜜桃产业转型升级、卧龙崮生态产品开发利用的实践路径、成效评估与优化策略等,调研团现已撰写相关对策建议,将提交蒙阴县政府,为政府决策提供参考。

在治理嵌入层面,将教育、科技、人才与乡村治理紧密融合,构建“学科链-产业链-人才链-治理链”的四维链接,着力使党建引领成为乡村振兴内源式发展的不竭动力。为贯彻落实习近平总书记关于驻村第一书记“加强基层党组织建设,提高基层党组织的政治素质和战斗力”的重要论述,贾林邀请调研团带队教师李壮参与燕窝村主题党日。李壮以“以村庄经营思维破解发展新路径”为题,分享“千万工程经验”和两山理论的先进案例,为在村党员讲授专题党课。据调研团了解,驻村“第一书记”贾林通过建强“学习阵地”、打造“教授讲堂”等有力举措,进一步凝聚共识,引导党员干部将先进理念与本地实际相结合,积极转化为提升乡村治理效能、高质量发展乡村产业的内生动力。

调研团此次蒙阴之行,步履坚实,收获丰盈。师生们用脚步丈量蒙阴热土,以真心倾听基层心声,用慧眼洞察发展密码,亲历了“第一书记”帮扶下乡村产业的蓬勃脉动。岱崮镇的实践证明,高校选派“第一书记”,凭借其精准的资源链接能力和独特的“搭桥者”角色定位,成为破解乡村振兴中产业基础不稳与内生动力不足等深层次问题的有效路径。

未来,调研团将系统总结提炼“岱崮经验”,不断完善“三位一体”的高校乡村协同振兴范式,深挖其理论价值,优化实践路径,为新时代高校服务国家乡村振兴战略凝聚马院智慧,贡献马院力量。

通讯员:尚明治 孙欣然